寒露と霜降 季節の節目に心を調えるスピリチュアルな習慣

秋が深まり、空気が澄み渡る美しい季節がやってきました。

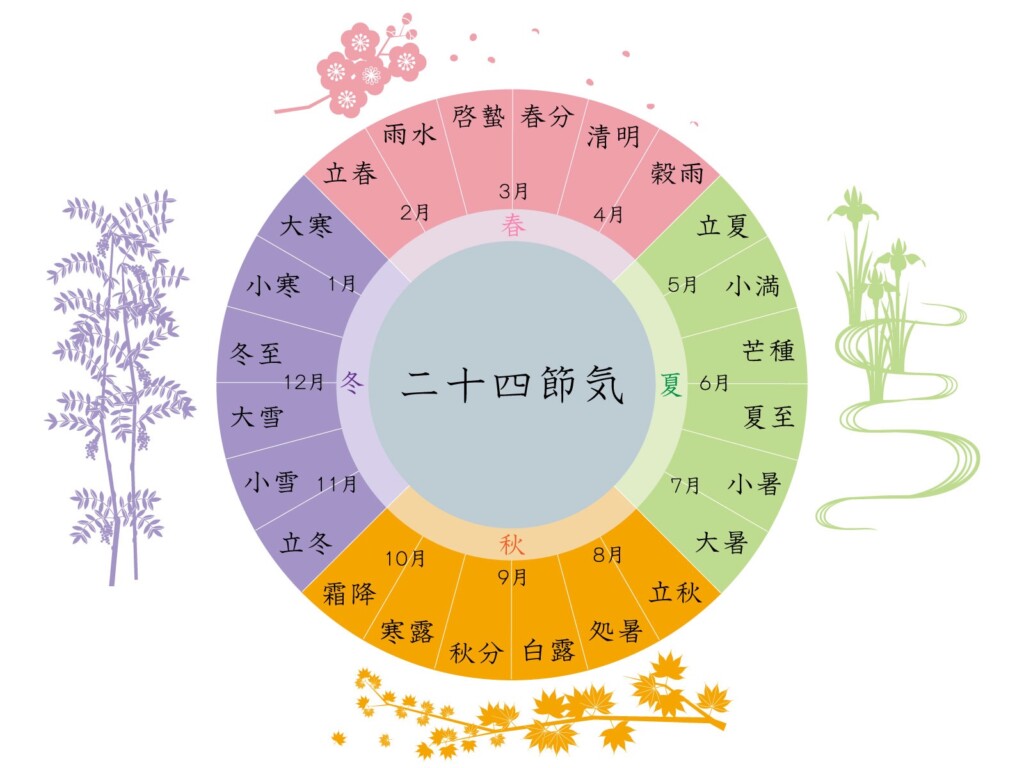

日本の二十四節気(にじゅうしせっき)では、10月8日頃の「寒露(かんろ)」と10月23日頃の「霜降(そうこう)」が、秋の深まりと冬への移行を象徴する節目です。

これらの時期は、自然の微細な変化を映し出し、心と体に静かな影響を与えます。

古来より、自然のリズムに寄り添うことで、人々は暮らしを整え、心の調和を保ってきました。

この記事では、二十四節気の全体像を整理しつつ、寒露と霜降をスピリチュアルな視点から掘り下げ、現代の生活に取り入れやすい習慣を紹介します。

二十四節気とは? 自然と調和する暦の知恵

二十四節気(にじゅうしせっき)は、古代中国で生まれた暦のシステムで、太陽の黄道上の動きをもとに1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、それぞれを6つの節目(節気と中気が12ずつ交互に現れる)に分割したものです。

節気(せっき)は各季節の始まりや節目を、中気(ちゅうき)はその中間点を表し、太陰太陽暦(旧暦)の閏月を設ける基準として用いられてきました。

日本では平安時代頃に伝わり、農耕、祭り、和歌や俳句などの文化と結びつき、季節の変化を愛でる知恵として定着しました。

スピリチュアルな視点では、二十四節気は自然のエネルギーの変化を象徴し、各節気が特定のテーマや内面への働きかけを提供します。

特に寒露と霜降は、秋の深まりとともに内省と浄化を促す時期であり、心を整え、不要なものを手放すための特別なタイミングです。

二十四節気の一覧

以下は、二十四節気を季節ごとに整理した表です。

寒露と霜降が秋の節目としてどのように位置づけられるかを確認できます。

| 季節 | 節気名 | 月 | 新暦の日付(おおよそ) | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| 春 | 立春 | 1月節 | 2月3日〜4日 | 春の始まり。寒さが和らぎ、草木が芽吹き始める。 |

| 雨水 | 1月中 | 2月18日〜19日 | 雪が雨に変わり、氷が溶け始める時期。 | |

| 啓蟄 | 2月節 | 3月5日〜6日 | 虫が土から這い出てくる頃。春の活動が活発に。 | |

| 春分 | 2月中 | 3月20日〜21日 | 昼夜がほぼ等しい。春の本格的な到来。 | |

| 清明 | 3月節 | 4月4日〜5日 | 万物が清らかで生き生きとする時期。 | |

| 穀雨 | 3月中 | 4月20日〜21日 | 穀物を育てる雨が降り、農作業が本格化。 | |

| 夏 | 立夏 | 4月節 | 5月5日〜6日 | 夏の始まり。草木が繁茂し始める。 |

| 小満 | 4月中 | 5月20日〜21日 | 草木が成長し、少し満たされる時期。 | |

| 芒種 | 5月節 | 6月5日〜6日 | 稲や麦の種まきの時期。 | |

| 夏至 | 5月中 | 6月21日〜22日 | 1年で最も昼が長い日。夏の盛りが近づく。 | |

| 小暑 | 6月節 | 7月7日〜8日 | 暑さが本格化する前の、初夏の暑さ。 | |

| 大暑 | 6月中 | 7月22日〜23日 | 最も暑い時期。夏のピーク。 | |

| 秋 | 立秋 | 7月節 | 8月7日〜8日 | 秋の始まり。涼しい風が吹き始める。 |

| 処暑 | 7月中 | 8月23日〜24日 | 暑さが和らぎ、涼しさを感じる時期。 | |

| 白露 | 8月節 | 9月7日〜8日 | 露が白く輝き、秋が深まる頃。 | |

| 秋分 | 8月中 | 9月22日〜23日 | 昼夜がほぼ等しい。秋の真ん中。 | |

| 寒露 | 9月節 | 10月8日〜9日 | 冷たい露が降り、秋がさらに深まる。 | |

| 霜降 | 9月中 | 10月23日〜24日 | 霜が降り始め、冬の訪れが近づく。 | |

| 冬 | 立冬 | 10月節 | 11月7日〜8日 | 冬の始まり。寒さが本格化する。 |

| 小雪 | 10月中 | 11月22日〜23日 | 雪がちらつく頃。冬の準備が進む。 | |

| 大雪 | 11月節 | 12月7日〜8日 | 雪が本格的に降り始める時期。 | |

| 冬至 | 11月中 | 12月21日〜22日 | 1年で最も昼が短い日。冬のピーク。 | |

| 小寒 | 12月節 | 1月5日〜6日 | 寒さが厳しくなり始める時期。 | |

| 大寒 | 12月中 | 1月20日〜21日 | 1年で最も寒い時期。冬の厳しさの頂点。 |

注:日付はおおよその目安です。太陽の黄道上の位置に基づくため、年によって1〜2日の変動があります。二十四節気は、太陰太陽暦(旧暦)の閏月を決定する基準ともなり、中気のない月を閏月としていました。

雑節 季節の移り変わりを補完

二十四節気と並び、季節の移り変わりを補完する「雑節(ざっせつ)」は、農作業や行事の目安として日本の暮らしに根付いています。

| 雑節 | 時期 | 解説 |

|---|---|---|

| 社日(しゃにち) | 春分・秋分に最も近い戊(つちのえ)の日(年2回) | 春には豊年を祈り、秋には収穫を祝う行事を行う。 |

| 節分(せつぶん) | 立春の前日(2月3日頃) | 邪気を払う豆まきなどの行事が行われる。元は四季全てにあった。 |

| 彼岸(ひがん) | 春分・秋分の前後3日を含む7日間 | 初日を「入り」、当日を「中日」、終日を「明け」と呼ぶ。先祖供養の時期。 |

| 土用(どよう) | 立春・立夏・立秋・立冬の前18日間 | 土公神が支配するといわれ、土を動かすことを避ける時期。 |

| 八十八夜(はちじゅうはちや) | 立春から88日目(5月1日〜2日頃) | 種まきの目安。茶摘みの時期としても知られる。 |

| 入梅(にゅうばい) | 芒種後の壬(みずのえ)の日(6月中旬頃) | 梅雨入りの目安。約31日間続く。 |

| 半夏生(はんげしょう) | 夏至から10日後(7月初旬頃) | 天から毒気が下る日とされ、農作業の節目。 |

| 二百十日(にひゃくとおか) | 立春から210日目(9月1日頃) | 暴風雨の可能性が高いとされる農作業の注意日。 |

| 二百二十日(にひゃくはつか) | 立春から220日目(9月11日頃) | 二百十日と同様、暴風雨に注意する日。 |

寒露 内なる静寂と向き合う時期

寒露の意味と自然の変化

「寒露」は、草花に冷たい露が降り始める頃で、夏の暑さが落ち着き、秋が本格的に深まる時期です。

朝晩の空気がひんやりと澄み、夜空の星や月が一層輝きます。

気象学的には、秋の高気圧が安定し、湿度が下がることで透明感のある空気が広がります。

この自然の変化は、心に静けさと落ち着きをもたらします。

スピリチュアルには、寒露は「内観を深める時期」とされます。

夏の外向きのエネルギーが内へと収まり、自然も人も静寂に包まれるタイミングです。

忙しい日常から一歩離れ、心の声に耳を傾け、感情や思考を整理するのに最適な季節です。

文化的・歴史的背景

日本では、寒露の頃を「夜長月」と呼び、秋の長夜を愛でる文化が育まれました。

平安時代の貴族は、月明かりの下で和歌を詠み、書物を楽しむ風雅な時間を過ごしました。

俳句では「露」が秋の季語として親しまれ、例えば、松尾芭蕉の「露とくとく心見にうき世すゝがばや」は、露の繊細な美しさを通じて心の内省を表現しています。

また、寒露の時期は収穫を祝う地域の祭りや自然への感謝行事が行われ、豊かな実りに心を寄せる機会でもあります。

おすすめのスピリチュアルな習慣

寒露のエネルギーを活かし、心と体を調える習慣を紹介します。

朝晩の瞑想

朝の清々しい空気や夜の静寂の中で、5〜10分の瞑想を。深い呼吸で新鮮なエネルギーを取り込み、ストレスを解放するイメージを。

心の中心に戻り、内なる声に耳を傾けましょう。

月光浴

秋の月明かりは浄化のエネルギーを持つ。

満月の夜、ベランダや庭で月光を浴し、「今日の平安に感謝」と唱える。

心が軽くなり、スピリチュアルなつながりが深まります。

自然散歩

紅葉が始まる時期、公園や森を歩き、落ち葉の音や冷たい空気を五感で感じる。

スマートフォンから離れ、自然と対話する時間を作ると、内面の調和が促されます。

感謝のリスト作成

収穫の季節にちなみ、ノートに「感謝していること」を書き出す。

家族、友人、日常の小さな幸せなど、どんなことでも。感謝の意識で心が豊かになり、ポジティブなエネルギーが循環します。

霜降 手放しと新たな始まりの準備

霜降の意味と自然の変化

「霜降」は、霜が降り始め、秋から冬への移行を告げる節気です。

気温が下がり、朝には草木に霜が見られます。

自然が休息の準備に入るこの時期は、冬の訪れを静かに示し、風景は静謐な美しさを帯びます。

スピリチュアルには、霜降は「不要なものを手放し、浄化する」エネルギーが強まる時期。

心や身の回りを整理し、軽やかな状態で新しいサイクルに備えるのに最適です。

冬の静寂に向け、内面をクリアにすることで新たな可能性を引き寄せます。

文化的・歴史的背景

『枕草子』の「霜はらひ」は、寒い朝、霜の清らかな情景を描写しています。

俳句では「霜」が冬の訪れを象徴します。

農村では、霜降の時期に収穫を終え、冬ごもりの準備をする風習があり、収穫祭や神への感謝行事でコミュニティの絆を深めました。

おすすめのスピリチュアルな習慣

霜降の時期に心と体を浄化する習慣を紹介します。

整理整頓

クローゼットやデスク、デジタルデータを整理。

1年以上使っていない物を寄付やリサイクルに出し、「ありがとう」と感謝を。

空いたスペースにキャンドルや花を飾り、新しいエネルギーを迎える。

塩風呂やアロマバス

天然塩(小さじ1〜2杯)やラベンダー、ユーカリのエッセンシャルオイルを加えたお風呂で、ストレスや不要なエネルギーを流す。

「心と体を清める」と意図を込め、ゆったりとした時間を。

ジャーナリング

ノートに「手放したいこと(不安、過去の後悔)」「新しく始めたいこと(趣味、健康習慣)」を書き出す。

過去を振り返り、未来の願いを明確にし、心を整理。読み返し、自分に優しい言葉をかける。

自然素材の浄化リチュアル

セージやパロサントでスメージングを行い、部屋のエネルギーを浄化。

窓を開け、「この空間を清める」と意図。

日本伝統の榊や塩を使った浄化も効果的。

ローズマリーのスプレーも代替案。

季節の節目を味方にする

寒露は内なる静寂と向き合い、心を深める時期。

霜降は不要なものを手放し、新たな始まりに備える時期です。

自然のリズムに心を重ね、四季の流れを心地よく受け入れ、日常に穏やかさと気づきをもたらします。

開運アクション

寒露の日

夜空を見上げ、「今日も無事に過ごせたことに感謝」と唱える。

星や月の光を感じ、温かいお茶を飲みながら心を浄化。

霜降の日

不要な物を一つ手放し、空いたスペースに新たな願いを。

ノートに「叶えたいこと」を書き、ポジティブな意図を込める。

まとめ 自然のサインを暮らしに活かし、心を整える

寒露と霜降は、自然の変化を示すと同時に、心を整えるサインです。

二十四節気や雑節を意識し、小さな習慣を通じて自然と調和することで、心身のバランスが整い、冬への移り変わりをスムーズに迎えられます。

秋の深まりとともに、心と体を軽やかに整え、静かなエネルギーを味方に新たな気づきを得て、どうぞ穏やかな日々をお過ごしください。

この記事の参考文献

- 国立国会図書館「日本の暦」 (https://www.ndl.go.jp/koyomi/)