読書の秋 由来から紐解く文化的・スピリチュアルな魅力

秋が訪れると、「読書の秋」という言葉が自然と耳に響きます。

「食欲の秋」や「スポーツの秋」と並び、秋の風物詩として広く親しまれている表現です。

涼やかな気候、静かに長くなる夜、そして心を落ち着かせる環境が、本と向き合うゆったりとした時間を生み出します。

この記事では、「読書の秋」の由来を歴史的・文化的な文脈から探り、その背景を深掘りします。

秋の夜長に本を開く喜びを、一緒に感じてみませんか?

由来の起源 古代中国の漢詩と韓愈の影響

「読書の秋」の起源は、日本ではなく古代中国に遡ります。

その根源として最もよく知られているのが、唐時代(618~907年)の著名な詩人であり文人である韓愈(かんゆ、768~824年)の漢詩です。

韓愈は唐の文壇を牽引した人物で、学問や知識の重要性を説いた作品を数多く残しました。

特に、「読書の秋」のイメージを決定づけたとされるのが、彼の詩「符読書城南詩」の一節です。

時秋積雨霽、新涼入郊墟。燈火稍可親、簡編可巻舒。

この詩を現代語に訳すと、次のようになります。

「秋が訪れ、長雨が止んで空が晴れ渡り、涼しい風が郊外の丘陵に吹き込む。ようやく夜の灯火に親しみ、書物を広げて心地よく読むことができる。」

この一節は、夏の暑さや長雨が過ぎ去り、秋の清涼な気候が訪れることで、静かな夜に灯りの下で読書に没頭できる喜びを歌っています。

韓愈の詩は、秋を「燈火親しむ」季節、すなわち読書に最適な時期として捉えたことを象徴しており、「秋燈」や「燈火親しむべし」といった表現が中国の文学に根付きました。

この美的感覚が、「読書の秋」という概念の基盤となり、後世に大きな影響を与えました。

日本への伝播 夏目漱石と読書週間の役割

この中国の文化的伝統は、日本にどのように伝わったのでしょうか。

平安時代末期から始まった「寺子屋」などで学問に励む文化が、江戸時代に全国的に広まったことから、その頃にはすでに「読書の秋」という言葉は知られていたと推察されます。

しかし、現代において「読書の秋」という言葉が、ここまでの広がりを見せる鍵となったのは、明治時代の文豪、夏目漱石(1867~1916年)です。

1908年に発表された小説『三四郎』の中で、韓愈の詩が引用され、秋の情景と読書の結びつきが鮮やかに描かれました。

『三四郎』は、地方から東京に出てきた青年が新しい環境で成長していく物語で、秋の涼しさと静けさが読書の情景として象徴的に用いられています。

この作品を通じて、「読書の秋」というイメージが日本の知識階層や一般の人々の意識に浸透し始めました。

さらに、戦後の1947年に始まった「読書週間」が、この表現を全国的に広める大きな役割を果たしました。

読書週間は、戦後の文化振興と平和構築を目指し、文化の日(11月3日)を中心に10月27日から11月9日までの期間に開催されるイベントです。

図書館や書店でのキャンペーン、講演会、読書推進活動を通じて、秋が「読書の季節」として広く定着しました。

読書週間の開始以前にも「読書の秋」という言葉は存在していましたが、このイベントにより一層の普及が進み、現代の日本文化に深く根付いたのです。

なぜ秋が読書に適するのか 気候と文化の観点

「読書の秋」が愛される理由は、文学的・歴史的な背景だけでなく、実際の生活や環境にも根ざしています。

以下に、秋が読書に最適とされる理由をいくつかの観点から考察します。

気候の快適さ

秋は、夏の蒸し暑さが和らぎ、涼しい風が吹く季節です。

この快適な気候は、長時間集中して本を読むのに最適です。

また、秋は日没が早まり、「秋の夜長」と呼ばれる長い夜が訪れます。

この静かな時間帯は、忙しい日常から離れ、ゆったりと本の世界に浸るのにぴったりです。

韓愈の詩や、夏目漱石の小説にも登場する「燈火」のイメージは、現代でも秋の夜に温かな光の下で本を読む情景を連想させます。

心理的な落ち着き

秋は収穫の季節であり、古代から人々の心に安定感や充足感をもたらしてきました。

この心理的な落ち着きは、思索的な活動である読書と相性が良いとされています。

韓愈の詩にある「積雨霽」(長雨が止み晴れる)という表現は、秋の清々しい空気感が読書の喜びを高めることを象徴しています。

心が穏やかになる秋は、新しい知識を吸収したり、物語に没入したりするのに最適な季節なのです。

現代のデータと傾向

現代でも、「読書の秋」というイメージはイベントや文化的な背景に支えられていますが、図書館の貸出データに基づく季節ごとの明確な比較は限定的になります。

日本図書館協会によると、公共図書館の年間総貸出冊数(2021年)は約5.5億冊のようですが、月次データは公開されておらず、秋が他の季節に比べて貸出数が顕著に増加するというエビデンスは少ないです。

むしろ、夏休みや冬休み、春休みといった学生の長期休暇期間に貸出が集中する傾向があるようです。

それでも、読書週間である10月27日~11月9日の期間には、図書館や書店のイベントが読書意欲を高め、一時的な貸出の活発化が見られます。

文部科学省では、図書館の貸出業務実施状況に関する都道府県別の報告があり、読書週間のキャンペーン期間に利用者が増加する事例が確認されています。

この増加は、涼しい秋の気候が集中力を高める効果や、新学期後の学習・自己啓発意欲の高まりに加え、全国的な読書推進イベントや書店の秋季セール、SNSでの拡散が影響していると考えられます。

これらにより、読書週間を中心に「読書の秋」という文化が現代でも根強く支持されています。

スピリチュアルな視点 秋と読書の精神的な結びつき

秋は、スピリチュアルな観点からも読書に深い意味をもたらす季節です。

日本の伝統的な美的感性では、秋は「物の哀れ(もののあはれ)」を感じる時期であり、日本三大随筆の一つ『徒然草』で知られる吉田兼好は「もののあはれは秋こそまされ」という言葉を記しています。

これは、「四季の移り変わる様はしみじみとした趣があるが、特に秋には多くの情趣が感じられる」という意味です。

自然の移ろいや時間の流れが心に静かな思索を促します。

この季節の清涼な空気と落ち葉の風景は、内省や自己探求を深めるのに最適な環境を提供します。

スピリチュアルな教えでは、秋の静けさが心の雑念を鎮め、本を通じて自己の内面や宇宙の真理にアクセスする機会を高めるとされています。

読書は、単なる知識の吸収を超え、魂の対話とも言える行為です。

例えば、秋の夜に古典文学や哲学書、スピリチュアルなエッセイを読むことで、自己の存在意義や人生の目的について深く考えるきっかけが生まれます。

こうした時間は、瞑想やマインドフルネスに似た効果を持ち、心の平穏や精神的な成長を促します。

また、秋の「収穫の季節」という象徴性は、知識や気づきを「収穫」する行為として読書と結びつき、精神的な豊かさを育むとされています。

このように、「読書の秋」はスピリチュアルな視点からも、心と魂を豊かにする特別な季節なのです。

現代における「読書の秋」の楽しみ方

「読書の秋」は、単なる慣用句ではなく、古代中国の詩に始まり、夏目漱石や読書週間を通じて日本に根付いた、深い文化的伝統です。

この秋、ぜひ一冊の本を手に取り、静かな夜にページをめくってみませんか。

以下は、読書の秋をより豊かに楽しむための簡単なアイデアです。

季節に合わせた本を選ぶ

秋の情景を描いた文学作品や、収穫や自然をテーマにしたエッセイを選ぶと、季節感をより深く味わえます。

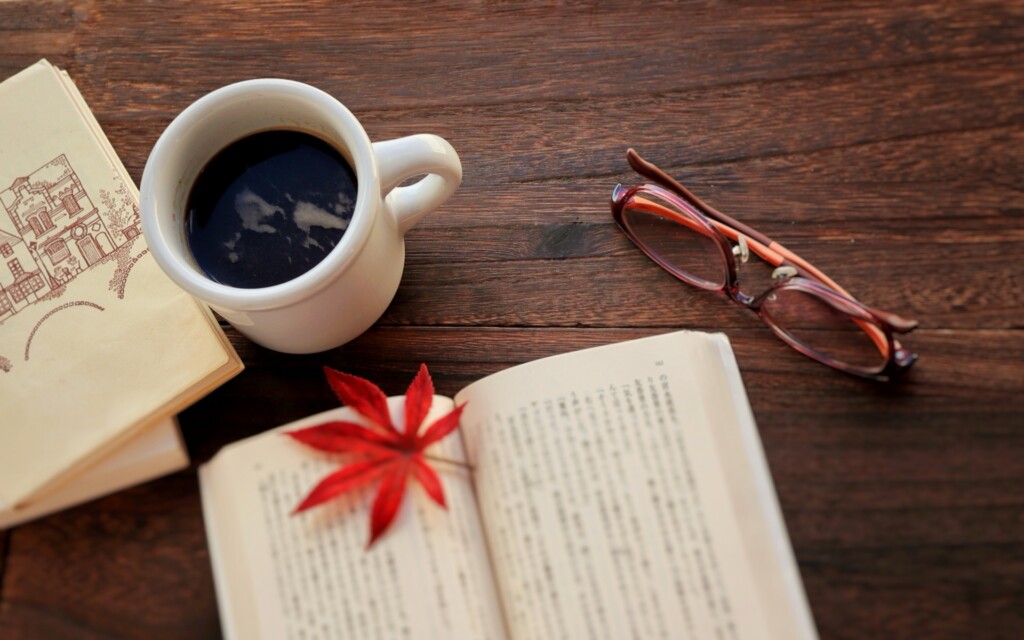

読書環境を整える

涼しい秋の夜に、温かな飲み物と柔らかい照明を用意して、心地よい読書空間を作りましょう。

読書イベントに参加

図書館や書店のイベントに参加して、新しい本や読書仲間との出会いを楽しむのもおすすめです。

近年はカフェでも読書イベントが開催されていて、そこでは「静けさ」というよりは、活気と賑わいを感じられます。

秋の夜長を本とともに

「読書の秋」は、韓愈の詩に始まり、夏目漱石の文学や読書週間の普及を通じて、現代の日本に深く根付いた文化です。

涼やかな秋の夜、灯火の下で本を開く時間は、心を豊かにし、新しい発見をもたらします。

この秋、ぜひあなたのお気に入りの一冊を手に取り、読書の喜びを味わってみてください。

静かな秋の夜が、あなたの心に新たな物語や知識を刻むことでしょう。